Сегодня самолеты с вертикальным взлетом и посадкой уже не являются диковинкой. Работы в этом направлении в основной развернулись в середине 50-я годов и шли по самым разным направлениям. В ходе опытно-конструкторские работ были разработаны самолеты с поворот установками и ряд других. Но среди всех разработок обеспечивших вертикальный взлет и посадку, лишь одна получила достойное развитие - система изменения вектора тяги с помощью поворотных сопел реактивного двигателя. При этом двигатель оставался неподвижным, Истребители «Харриер» и Як-38, оснащенные подобными силовыми установками, довели до сернйного производства.

Однако идея использования поворотных сопел для обеспечения вертикального взлета и посадки у ходит своими корнями в середину 40-х годов, когда в стенах ОКБ-155, возглавляемого главным конструктором А.И. Микояном, в инициативном порядке был разработан проект подобного самолета. Его автором стал Константин Владимирович Пеленберг (Шуликов), работавший в ОКБ со дня его основания.

Стоит отметить, что еще в 1943 г. К.Е. Пеленберг также в инициативном порядке разработал проект истребителя с укороченным взлетом и посадкой. Идея создания подобной машины была вызвана желанием конструктора сократить дистанцию взлета с целью обеспечения боевой работы с фронтовых аэродромов, поврежденных немецкой авиацией.

На рубеже 30-х - 40-х годов многие авиаконструкторы уделяли внимание проблеме сокращения взлетно-посадочной дистанции самолета. Однако в своих проектах они пытались решить ее путем увеличения подъемной силы крыла применяя различные технические новшества, В итоге появились самые разнообразные конструкции, часть из которых дошла до опытных экземпляров. Были построены и проходили испытания бипланы с убирающимся в полете нижним крылом (истребители ИС конструкции В.В. Никитина и В. В. Шевченко) и монопланы с крылом, раздвигающимся в полете (самолеты РК конструкции Г. И. Бакшаева). Кроме того, на испытания поступала самая разнообразная механизация крыла - выдвигающиеся и машущие предкрылки, разного рода закрылки, разрезные крылья и многое другое. Однако существенно сократить дистанцию разбега и пробега эти новшества не могли.

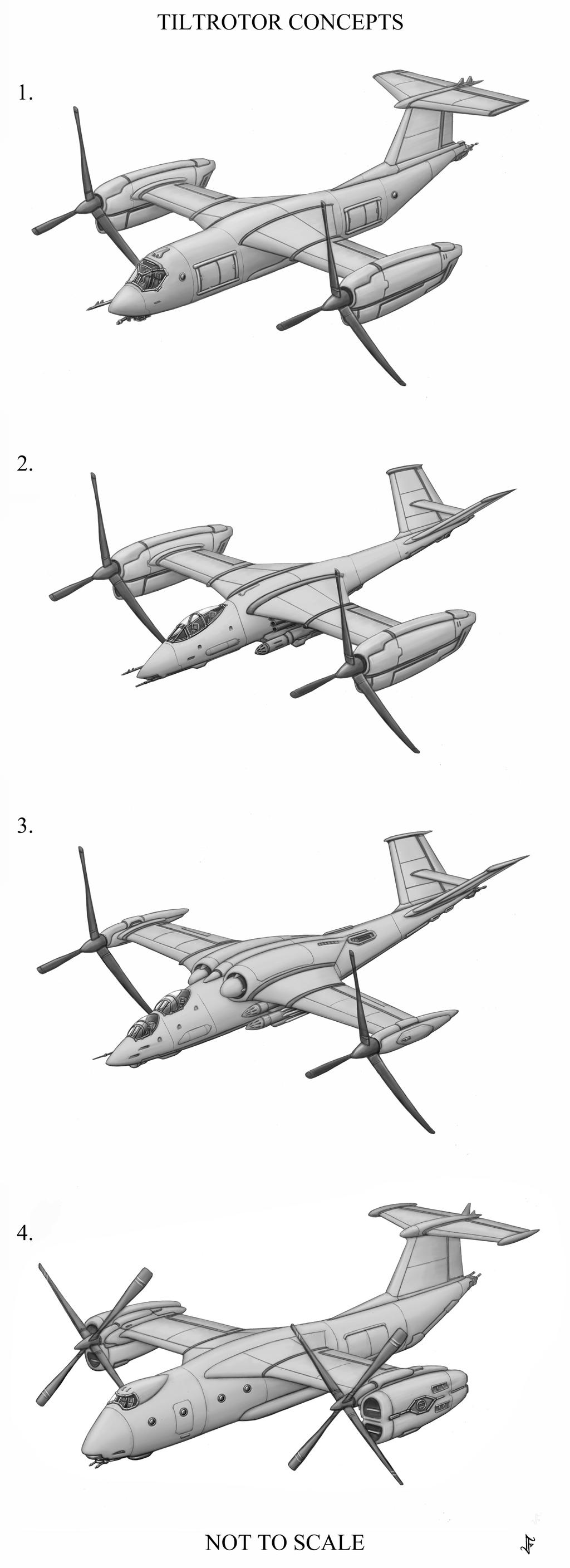

В своем проекте К. В. Пеленберг основное внимание сконцентрировал не на крыле, а на силовой установке. В период 1942-1943 гг. он разработал и тщательно проанализировал несколько схем истребителей, использовавших для сокращения взлета и поездки изменение сектора тяги за счет отклоняемых воздушных винтов. Крыло и оперение в этих случаях лишь помогали достижению основной задачи.

Разработанный в итоге истребитель представлял собой моноплан двухбалочной схемы, имеющий трехколесное шасси с передней опорой. Разнесенные балки соединяли крыло с хвостовым оперением, которое имело цельноповоротный стабилизатор. На балках были расположены основные опоры шасси, Стрелково-пушечное вооружение размещалось в носовой части фюзеляжа.

Силовая установка располагалась и кормовой части фюзеляжа за кабиной пилота. Мощность посредством редуктора и удлиненных валов передавалась спаренным толкающим винтам, имевшим взаимно-противоположное вращение. Последнее исключало реактивный момент и повышало эффективность винтомоторной группы.

На режимах взлета и посадки спаренные винты, при помощи гидравлического привода, можно было поворачивать относительно оси редуктора вниз, создавая тем самым вертикальную подъемную силу. Двухбалочная схема в полной мере способствовала свободному перемещению винтов, при этом в отклоненном положении они незначительно затенялись фюзеляжем и крылом. С приближением к земле или при полете вблизи нее винты должны были образовывать под самолетом область уплотненного воздуха, создающего эффект воздушной подушки. При этом также повышался их кпд.

Естественно, что при повороте винтов от продольной оси вниз возникал пикирующий момент, но он парировался двумя способами. С одной стороны отклонением цельноповоротного стабилизатора, работающего в зоне активного обдува винтов, на отрицательный угол. С другой, - отклонением консоли крыла в плоскости хорды вперед на угол, соответствующий условиям балансировки при данном направлении вектора тяги. С переводом самолета в горизонтальный полет после подъема на безопасную высоту винты разворачивались в исходное положение.

В случае реализации данного проекта, предложенной истребитель мог иметь очень короткую дистанцию разбега, но для вертикального взлета мощности существовавший в то время моторов явно не хватало. Поэтому для подобного проекта с целью сокращения взлетно-посадочных дистанций, а также осуществления взлета и посадки по крутой траектории, близкой к вертикальной, требовался один мотор повышенной мощности или два, работавших синхронно на одни вал.

Разработанный К.Б. Пеленбергом проект истребителя интересен тем, что в нем с большой эффективностью была использована тяга воздушных винтов для создания дополнительной подъемной силы самолету и необычные для того времени средства аэродинамической балансировки - подвижное крыло или, как его сейчас называют крыло изменяемой геометрии, а также управляемый стабилизатор. Интересно отметить, что эти и некоторые другие технические новшества, предложенные конструктором в данном проекте, в значительной мере опередили свое время. Однако в дальнейшее они нашли достойное применение в авиастроении.

Проект истребителя укороченного взлета и посадки так и остался проектом, но он только усилил желание автора создать самолет вертикального взлета и посадки. Константин Владимирович понимал, что возможность вертикального взлета открывала неоценимые тактические возможности для военной авиация. В этом случае самолеты могли бы базироваться на грунтовых аэродромах, используя ограниченные по размерам площадки, и на палубах кораблей. Актуальность зтой проблемы была ясна уже тогда. К тому же с ростом максимальных скоростей полета истребителей, неизбежна росли и их посадочные скорости, что делало посадку сложной и небезопасной, кроме того, увеличивалась потребная длина взлетно-посадочных полос.

По окончании Великой Отечественной войны с появлением в нашей стране трофейных немецких реактивных двигателей ЮМО-004 и БМВ-003 а затем и закупленных у английской фирмы «Роллс-Ройс» двигателей «Дервент-V», «Нин-I» и «Нин-II», удалось, успешно разрешить многие проблемы в отечественном реактивном самолетостроение. Правда и их мощность была еще недостаточна для решения поставленной задачи, но это не останавливало работу авиаконструктора. В это время Константин Владимирович не только работал в ОКБ главного конструктора А.И. Микояна, но и преподавал в Московском авиационном институте.

К разработке истребителя с вертикальным взлетом и посадкой, у которого в качестве силовой установки использовался турбореактивный двигатель (ТРД), К.В. Пеленберг приступил в начале 1946 г. в инициативном порядке и уже к середине года проект машины был в целом завершен. Как и в предшествующем проекте, он выбрал схему с неподвижной силовой установкой, а вертикальный взлет обеспечивал изменяемый вектор тяги.

Особенностью предлагаемой схемы было то, что цилиндрическое сопло реактивного двигателя оканчивалось двумя симметрично расходящимися каналами, в конце которых устанавливались поворотные в вертикальной плоскости насадки.

Существенным преимуществом предложенного устройства являлась простота конструкции, отсутствие необходимости в переделке сопла самого двигателя и сравнительная простота управления. При этом поворот насадков не требовал больший усилий и сложных устройств, как, например, в случае изменения вектора тяги путем поворота всей силовой установки.

Разработанный Константином Владимировичем истребитель представлял собой моноплан с реданной схемой расположения двигателя. В качестве силовой установки должен был послужить наиболее мощный в то время английский ТРД «Нин-II» с тягой 2270 кгс. Подвод воздуха к нему осуществлялся через лобовой воздухозаборник. При компоновке машины одним из основных требований были то, чтобы ось вектора тяги при отклонении насадков проходила вблизи центра тяжести самолета. Насадки в зависимости от режима полета требовалось поворачивать на наивыгоднейшие углы в пределах от 0 до 70°. Наибольшее отклонение сопла соответствовало посадке, которую планировалось осуществлять на максимальном режиме работы двигателя. Изменение вектора тяги также предполагалось использовать и для торможения самолета.

Между тем вследствие размещения силовой установки под углом 10-15° относительно строительной горизонтали истребителя диапазон отклонения насадков от оси двигателя составлял от +15° до -50°. Предложенная конструкция удачно вписывалась в фюзеляж. Соответствующий поворот и наклон плоскости вращения насадков позволял не разносить их друг от друга слишком далеко. В свою очередь это позволило увеличить диаметр каналов - этот довольно критичный параметр был оптимизирован с учетом миделя фюзеляжа с таким расчетом, чтобы каналы вписывались в его габариты.

Технологически оба канала, соединенные с неподвижной частью, вместе с механизмом управления поворотом представляли собой один агрегат, который с помощью фланца присоединялся к цилиндрическому соплу двигателя. Насадки крепились к торцам каналов с помощью опорно-упорных подшипников. В целях, предохранения подвижного соединения от воздействия горячих газов, края насадка перекрывали щель плоскость вращения. Принудительное охлаждение подшипников было организовано за счет забора воздуха из атмосферы.

Для отклонения насадков планировалось использовать гидравлический или электромеханический привод, установленный на неподвижной части сопла, и червячную передачу с зубчатым сектором, закрепленным на насадке. Управление силовым приводом осуществлялось либо летчиком дистанционно, либо автоматически. Равенство углов поворота достигалось одновременным включением приводов. Их управление было синхронизировано, а предельный угол отклонения фиксировал ограничитель. Сопло также было снабжено направляющими лопатками и кожухом, предназначенный для его охлаждения.

Таким образом, газовая струя стала достаточно мощным средством обеспечения вертикального взлета и посадки. Ее использование в качестве посадочного средства для истребителя с тягой двигателя порядка 2000 кгс настолько сокращало площадь крыла, что оно фактически могло быть превращено в орган управления. Существенное сокращение габаритов крыла, которое на больших: числах М, как известно, составляет основное сопротивление самолета, позволяло значительно повысить скорость полета.

Ознакомившись с проектом. А.И. Микоян посоветовал К.В. Пеленбергу зарегистрировать его как изобретение. Соответствующие документы 14 декабря 1946 г. были направлены в бюро по делам изобретательства Министерства авиационной промышленности, В заявке, посланной вместе с пояснительной запиской и чертежами под названием «Поворотное сопло ТРД», автор просил зарегистрировать данное предложение как изобретение «для закрепления приоритета».

Уже в январе 1947 г. состоялось заседание экспертной комиссии при техническом отделе МАП под председательством кандидата технических наук В.П. Горского. В состав комиссии также входили А.Н. Волоков, Б. И. Черановский и Л.С. Каменномостский. В своем решении от 28 января комиссия отметила, что данное предложение в принципе является правильным, и рекомендовала автору продолжать работу в этом направлении. Наряду с этим она отметила, что уменьшение площади крыла нецелесообразно, так как в случае отказа силовой установки, посадка самолета окажется проблематичной.

Вскоре проект самолета получил конструктивную проработку в такой степени, что это дало автору основание для его рассмотрения в ЦАГИ, ЦИАМ, ОКБ завода №300 и других организациях, где проект также получил положительную оценку. В итоге 9 декабря 1950 г. Заявка К.В. Пеленберга была принята к рассмотрению Управлением по изобретениям и открытиям при Государственном комитете по внедрению передовой техники в народное хозяйство. При этом публикацию предлагаемого изобретения запретили.

Конечно, проект еще не охватывал и не мог охватить сразу всех тонкостей, связанных с созданием вертикально взлетающего самолета. Тем более что приходилось работать в одиночку. Но хотя возникало множество технических трудностей и новых проблем, уже тогда стало ясно, что проект реален, что он является началом нового направления в современной авиации.

Одно лишь поворотное сопло не решало всех проблем, возникающих при вертикальном взлете. Как было указано в решении экспертной комиссии МАП,

«...при изменении направления газовой струи будет меняться устойчивость и балансировка самолета, что вызовет затруднения в управлении при взлете и посадке».

Поэтому помимо изменения вектора тяги требовалось решить вопрос стабилизации машины, так как при отсутствии обдува крыла и хвостового оперения воздушным потоком роль стабилизаторов они уже не выполняли.

С целью решения этой задачи Константин Владимирович отработал несколько вариантов стабилизации. Во-первых, неуравновешенность самолета при отклонении вектора тяги в полете можно парировать, изменяя углы атаки стабилизатора. Во-вторых, на малых скоростях полета он предложил использовать дополнительное реактивное устройство (автономное или использующее отвод газов из закомпрессорной части двигателя). Работа над вторым способом была сложнейшей задачей, так как без исследований и продувок в аэродинамической трубе невозможно было судить о поведении самолета при отклоненной газовой струе вблизи земли.

Дело в том, что при возникновении начальных поперечных возмущений вблизи земли быстро нарастают угловые ускорения крыла, которые приводят к критическим углам крена самолета. При ручном управлении поперечной стабилизацией летчик по субъективным причинам не успевает вовремя среагировать на появление начального крена. В результате запаздывания ввода управления, а также определенной инерционности системы ручное управление не может гарантировать быстрого и надежного восстановления нарушенной поперечной балансировки. Кроме того, газовый поток, идущий от реактивного двигателя вниз, захватывая сопредельные массы воздуха, вызывает перетекание воздуха с верхней поверхности крыла к нижней, отчего возрастает давление сверху крыла и уменьшается под ним. Это снижает подъемную силу крыла, ухудшает демпфирование и затрудняет стабилизацию самолета по крену. Поэтому, в частности, к управлению креном требовалось вдвое втрое большая чувствительность, чем к управлению по тангажу.

В связи с этим в 1953 г. К.В. Пеленберг разработал систему поперечной стабилизации для своего проекта истребителя вертикального взлета и посадки. Ее особенность заключалась в применении на самолете двух гиростабилизаторов крена, которые размещались на крыле (по одному в каждой консоли) на максимальном удалении от продольной оси машины. Для их работы использовалась часть энергии газовой струи ТРД. Система вводилась в действие с помощью гироскопов, являющихся датчиками стабилизированного положения самолета по крену и одновременно распределителями направления восстанавливающих реактивных сил.

При крене самолета гиростабилизаторы создавали два равных реактивных момента, приложенных к консолям, и действующих в сторону, обратную крену, С возрастанием крена самолета восстанавливающие моменты увеличивались и достигали максимального значения при достижении предельно допустимого угла крена по условиям безопасности. Такая система имела преимущество в том, что вводилась в действие автоматически, без участия летчика и без промежуточных связей, была безинерционной, обладала высокой чувствительностью и постоянной готовностью к работе, а также создавала условия для аэродинамического демпфирования крыла.

Гирогазостабилизаторы вводились в действие на взлетно-посадочных режимах одновременно с поворотом основных сопел ТРД и переводом двигателей на вертикальную тягу. В целях стабилизации самолета по всем трем осям в этот момент также вводилась в работу система стабилизации по тангажу. Для включения стабилизаторов крена летчик открывал заслонки, расположенные в эатурбинной части реактивного двигателя. Часть газового потока, имевшего в этом месте скорость около 450 м/с, устремлялась в газопровод, а откуда в гироблок, который направлял его в сторону, нужную для восстания крена. При открытии заслонок автоматически открывались верхние и нижние щитки, закрывавшие вырезы в крыле.

В том случае, если крыло самолета занимало строго горизонтальное положение относительно продольной и поперечной осей, верхние и нижние окна правого и левого гироблоков были открыты на половину своей величины. Газовые потоки выходили с равной скоростью вверх и вниз, создавая равные реактивные силы. Вместе с тем истечение газа из гироблока вверх препятствовало перетеканию воздуха с верхней поверхности крыла к нижней, а, следовательно, уменьшалось разрежение над крылом при отклонении вектора тяги двигателя.

При появлении крена заслонка гирогазостэбилизатора на опустившейся консоли крыла уменьшала выход газа вверх и увеличивала выход газа вниз, а на поднятой консоли происходило обратное. В результате на опустившейся консоли возрастала реактивная сила, направленная вверх, и создавался восстанавливающий момент. На поднявшейся консоли крыла наоборот увеличивалась реактивная сила, действующая вниз, и возникал равный восстанавливающий момент, действующий в ту же сторону. При крене, близком к предельно безопасному, заслонки гироблоков открывались полностью - на опущенной консоли для истечения газа вниз, а на поднятой для истечения газа вверх, вследствие чего возникало два равных момента, создающих суммарный восстанавливающий.

Основную часть разработанного стабилизатора составлял гироскопический блок. Его передняя полуось жестко крепилась к внешней коробкег а задняя - к приемнику газа. Полуоси обеспечивали гироблоку свободный поворот относительно осиг которую при монтаже стабилизатора крена в крыле требовалось располагать строго параллельно продольной оси самолета. В плоскости соединения газоприемника с гироблоком имелось фигурное окно, частично закрытое снизу и сверху заслонкой. В этой плоскости гироблок и приемник подходили друг к другу с минимальным зазором, обеспечивающим свободное вращение гироблока. Во избежание лишней утечки газа плоскость стыковки имела лабиринтное уплотнение.

В приемнике располагался механизм распределения газа. Его роль заключалась в том, чтобы направлять газовый поток из магистрали в верхнюю или нижнюю камеры гироблока, который откуда затем истекал наружу через окна между лопатками дисков гироблока. В зависимости от того, в какую сторону поворачивался блок, заслонка закрывала либо верхнее окно, либо нижнее, перепуская газ из магистрали в одну из камер. При работе гироскопа блок постоянно сохранял горизонтальное положение, а поворот заслонки и перепуск газа в камеры происходил в результате поворота приемника газа относительно поперечной оси, вызванного наклоном крыла. Чем больше был угол крена, тем больше открывалось одно окно гироблока и закрывалось другое.

Гироблок устанавливался в жесткую коробку, на которой с помощью шарниров закреплялись две пары щитков, закрывавших сверху и снизу вырезы в крыле. В закрытом положении щитки плотно прилегали к планкам и остальной поверхности крыла, не нарушая его контура. Их также открывал летчик одновременно с газовой заслонкой реактивного двигателя.

Гиростабилизаторы монтировались в консолях крыла с таким расчетом, чтобы плоскости гироскопов лежали в плоскости продольной и поперечной осей самолета. Для самолетов сравнительно небольших размеров, которые могут иметь значительные углы колебаний по тангажу, во избежание явления прецессии гироскопов в конструкцию предполагалось ввести параллелограмм ную связь между поперечными осями правого и левого гироблоков для их взаимного удержания.

По расчетам, поперечная стабилизация вертикального взлетающего истребителя массой 8000 кг при тяговооруженности самолета, равной единице, и отборе от ТРД мощности в размере 3-4%, могла быть обеспечена гиростабилизаторами, удаленными от продольной оси на 2,25 м. При этом достаточно было их диаметра в 330 мм, высоты - 220 мм, длины внешней коробки - 350 мм, ширины внутренней коробки - 420 мм, диаметра газопровода -142 мм, расстояний меэеду осями блока и газопровода - 295 мм. Подобные крыльевые установки могли создать восстанавливающие моменты величиной 100 кгм каждый при угле крена 10°, и 220 кгм -при угле крена 25-30°.

Однако и этому проекту истребителя вертикального взлета и посадки в то время не суждено было осуществиться - он также намного опередил технические возможности того времени. Да и официальные круги отнеслись к нему весьма скептически. Поскольку в СССР возведенная в абсолют плановая экономика подразумевала, по-видимому, и плановые изобретения, свободных оборотных средств в конструкторских бюро для собственных масштабных НИОКР всегда не хватало. Таким образом, инициативный проект отечественного самолета вертикального взлета и поездки и в дальнейшем так и остался на бумаге.

Между тем в Великобритании к идее разработки реактивного самолета вертикального взлета и поездки (СВВП) отнеслись более серьезно. В 1957 г. на фирме «Хаукер Сиддли» в инициативном порядке приступили к разработке подобного самолета, И хотя там также не было опыта создания машин такого класса, спустя всего три года экспериментальный истребитель Р. 1127 «Кестрел», поднялся в воздух. А еще через шесть лет на его основе построили опытный штурмовик «Харриер» - прототип одноименных машин, ныне принятых на вооружение не только английских королевских ВВС но и других стран мира.

В Советском Союзе пожалуй только в ЛИИ на практике изучали возможность создания реактивного самолета вертикального взлета и посадки. В 1958 г. группа, под руководством A.H. Рафаэлянца, разработала и построила экспериментальный аппарат, получивший название «Турболета».

Его полеты доказали принципиальную возможность создания самолета со струйным управлением на режимах вертикального взлета, виеения и посадки, а также при переходе к горизонтальному полету. Однако идея создания самолета вертикального взлета и посадки и к этому времени еще не овладела умами официальных властей, хотя в «портфеле» отечественных конструкторов был и проект подобного самолета, и опыт, накопленный при испытаниях «Турболета».

Только в конце 1960 г., когда самолет Р. 1127 «Кестрел»уже летал, а также появились первые обстоятельные публикации о немг официальные круги словно «прорвало». В ЦК КПСС и Совете Министров СССР задумались всерьез и решили в очередной раз «догнать и перегнать загнивающий Запад». В итоге после почти годовой переписки между всеми заинтересованными организациями работы по проектированию и постройке самолета вертикального взлета и посадки на основании их совместного Постановления от 30 октября 1961 г. поручили ОКБ-115 главного конструктора А.С. Яковлева. Разработка силовой установки была поручена ОКБ-300 главного конструктора С.К. Туманского. Правда стоит отметить, что еще в 1959 г. заместителем Председателя Совета Министров СССР Д.Ф. Устиновым, председателем Государственного комитн-а по авиационной технике П.В. Дементьевым и главнокомандующим ВВС СА К,А. Вершининым был подготовлен проект Постановления, в котором создание экспериментального истребителя с вертикальным взлетом и посадкой планировали поручить ОКБ главного конструктора Г.М. Бернева.

Осенью 1962 г. сборочный цех покинул первый из трех опытных экземпляров самолета, получившего название Як-Зб, предназначенный для лабораторных стендовых испытаний, 9 января 1963 г. летчик-испытатель Ю.А. Гарнаев выполнил на втором экземпляре Як-З6 первое висение на привязи,а 23 июня - свободное. Входе испытаний Ю.А. Гарнаева сменил летчик-испытатель В.Г. Мухин, который 24 марта 1966 г. выполнил первый полете вертикальным взлетом и посадкой на третьей опытной машине. В качестве силовой установки Як-Зб были использованы два турбореактивных двигателя Р-27-300, оснащенные поворотными сопловыми насадками. В дальнейшем опыт постройки и испытания экспериментального самолета Як-36 послужил основой для создания боевого СВВП Як-38 (Як-ЗбМ), который был освоен в серийном производстве и состоял на вооружение авиации ВМФ.

Между тем, 29 августа 1964 г. (спустя 18 лет!) Государственный комитет по делам изобретений и открытий выдал К.В. Шуликову (Пеленбергу) авторское свидетельство за №166244 на изобретение поворотного сопла реактивного двигателя с приоритетом от 18 декабря 1946 г. Однако в это время СССР не являлся членом международной организации по вопросам изобретений и открытий, а потому данный проект не мог получить всемирного признания, так как действие авторского права распространялось только территорию СССР. К этому времени конструкция поворотного сопла нашла практическое применение в авиатехнике, а идея вертикально взлетающего самолета получала широкое распространение в мировой авиации. К примеру, вышеупомянутый английский Р.1127 «Кестрел» был оснащен турбореактивным двигателем «Пегас» с четырьмя поворотными соплами.

В октябре 1968 г. П. О. Сухой, в чьем ОКБ к этому времени работал Константин Владимирович, направил С. К. Туманскому ходатайство о выплате автору вознаграждения, так как возглавляемое последним предприятие освоило серийный выпуск реактивных двигателей с сопловым устройством, сделанным по предложенной К.В. Шуликовым схеме. Как отметил Павел Осипович в своем обращении, по своему техническому значению данное изобретение являлось одним из самых крупных, что были сделаны в области авиационной техники.

А 16 мая 1969 г. обращение П. О. Сухого поддержал А. А. Микулин, который подчеркнул, что изобретение К.В. Шуликова было им рассмотрено еще в 1947 г, и «расценено как новое, интересное техническое решение, обещающее в будущем реальную перспективу использования тяги двигателя для облегчения взлетно-посадочных режимов самолетов». Кроме того, к этому времени по проекту СВВП 1946 года были получены положительные заключения ЦИАМ (№09-05 от 12 апреля 1963 г. за подписью В.В. Яковлевского), ЦАГИ (№4508-49 от 16 января 1966 г. за подписью Г.С. Бюшгенса), технического совета ОКБ-424, а также решение БРИЗа МАП (от 22 июля 1968 г.).

Ходатайство о выплате вознаграждения за изобретение поворотного сопла рассмотрели на состоявшемся 10 октября 1969 г. заседании технического совета ОКБ-300. В ходе обсуждения отмечалось, что предложенная К.В. Шуликовым схема поворотного сопла впервые была внедрена в СССР на двигателе Р-27-300 (изд. 27), то есть ее использование позволило создать первую отечественную конструкцию такого класса. Кроме того, эта схема также получила развитие три разработке двигателя P-27B-300 (изд. 49). В подтверждении этого техсовету 0КБ-ЗО0 был представлен акт о внедрении изобретения по авторскому свидетельству №166244, который был составлен начальником ОКБ М.И. Марковым и ответственным уполномоченным БРИЗ ОКБ И.И. Мотиным, В акте отмечалось, что

«согласно предложению автора выпущены чертежи поворотного сопла № 2716880, 2716881, 2716950, 2716951 и №491600010, сущность которых полностью соответствует формуле изобретения авторского свидетельства №166244».

Так как созданные по данной схеме двигатели, являлись новым перспективным направлением в развитии техники, авторское вознаграждение было определено в размере 5000 рублей. Таким образом, технический совет ОКБ-300 признал, что работа К.В. Шуликова легла в основу создания первого отечественного самолета с вертикальным взлетом и посадкой.

Учитывая это, научно-технический совет лри Техническом управлении МАП под председательством ИТ. Загайнова в октябре 1969 г. счел правомерным

«признать приоритет в технической разработке проекта первого вертикально взлетающего самолета за отечественной авиационной техникой».

Исходя из большого технического значения и перспектив, которое имело данное изобретение, предвосхитившее появление авиации вертикального взлета и посадки на много лет вперед, и вытекающее из этого первенство отечественной авиации в развитие этой области техники, научно-технический совет оценил его, как техническое усовершенствование, близкое по своему значению к техническому открытию, и рекомендовал выплатить автору причитающееся вознаграждение.

Такова краткая история самого первого в мире проекта вертикально взлетающего самолета. И хотя детище выдающегося инженера и увлеченного техническим замыслом конструктора К.В. Шуликова в Советском Союзе не нашло своего воплощения в металле, это не умаляет прав автора и отечественной авиационной науки техники на приоритет в создании авиации вертикального взлета.

При подготовке публикации использованы документальные материалы, любезно предоставленные К.В. Шуликовым из личного архива, а также документы Российского государственного архива экономики.

Биографическая справка

ШУЛИКОВ (ПЕЛЕНБЕРГ) Константин Владимирович

Константин Владимирович Шуликов (Пеленберг) родился 2 декабря 1911 г, в г. Пскове в семье военнослужащего. В 1939 г. он с отличием окончил самолетостроительный факультет Московского авиационного института с присвоением квалификации инженера-механика. Свою практическую деятельность в авиационной промышленности К.В. Шуликов начал в 1937 г. совмещая работу с учебой в институте. Будучи сотрудником ОКБ главного конструктора Н.Н. Поликарпова он прошел путь от инженера-конструктора до начальника сектора крыла КБ-1. Участвовал в проектировании и постройке истребителей И-153 «Чайка» и И-180.

С декабря 1939 по 1951 год К.В. Шуликов работал в ОКБ главного конструктора А,И. Микояна, где принимал активное участие в разработке и постройке истребителей МиГ-1, МиГ-3, И-250, И-270, МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17, экспериментального МиГ-8 «Утка» и других самолетов. Весной 1941 г. он был командирован в составе бригады завода №1 им. Авиахима в распоряжение ВВС Западного Особого и Прибалтийского Особого военных округов для оказания помощи летно-техническому составу строевых частей в освоении истребителей МиГ-1 и МиГ-3. В задачу бригады также входило устранение выявленных при эксплуатации недостатков и проведение доработки материальной части по бюллетеням завода-изготовителя. В годы Великой Отечественной войны Константин Владимирович принимал участие в восстановительном ремонте истребителей МиГ-3, состоящих на вооружении авиационных полков ВВС Западного фронта и 6 ИАК ПВО г. Москвы. В 1943 г. им была разработана технология изготовления мягких топливных баков.

Параллельно с работой в ОКБ-155 в период с 1943 по 1951 год К. В. Шуликов по совместительству вел большую преподавательскую работу в МАИ, где являлся членом кафедры «Конструкция самолетов». Им было прочитано около 600 часов лекций по конструкции самолетов для студентов 5-го курса, он также был руководителем дипломных проектов, рецензентом и принимал участие в разработке методических пособий для студентов и дипломников.

В 1951 г. в соответствии с приказом МАП Константин Владимирович был переведен на работу в Авиастройспецтрест №5, а в 1955 г. - в распоряжение ОКБ-424 завода №81 МАП. В 1959 г. он перешел в ОКБ генерального конструктора С .А. Лавочкина, где руководил работами по разработке и организации пункта автоматического наведения ракетной системы «Даль» на полигоне Сарышаган в районе озера Балхаш. С 1968 г. К.В. Шуликов продолжил свою трудовую деятельность в ОКБ генерального конструктора П.О. Сухого. Он являлся активным участником разработки и постройки сверхзвукового самолета-ракетоносца Т-4.

С 1976 г. по 2003 г. Константин Владимирович работал в Научно-производственном объединении «Молния» возглавляемом Г. Е.Лозино-Лозинским. Он принимал участие в проектировании и создании многоразового космического корабля «Буран», его аналога и экспериментальных образцов. Многие предложенные им технические, решения были приняты к разработке и производству.

К.В. Шуликову принадлежит ряд научных работ и более 30 изобретений в области авиации и космонавтики. При его участии (совместное ЦАГИ, ЦНИИ-30 МО, НИИ-2 МАП) выполнены НИР по «Исследованию авиационно-космического комплекса воздушного старта ракет», в том числе «Исследование облика самолета-разгонщика изделия «100» В.Н. Челомея на базе сверхзвукового самолета Т-4». Им разработаны проект самолета вертикального взлета и посадки, проекты различных систем в области стабилизации и управляемости самолетов, проект стабилизирующей платформы высотной астрономической станции Академии Наук СССР для подъема в стратосферу крупного телескопа массой 7,5 тонн, проект надувного трапа для работы кocмoнавтов в открытом космосе и другие.

Ладога-9 УВ

В последнее время им разработаны проекты двухмоторных многоцелевых самолетов-амфибий «Ладога-бА» на б мест и «Ладога-9И» на 9-11 мест. В 1997 г. проект самолета-амфибии «Ладога-бА» был удостоен «Золотой медали» на всемирной выставке «Брюссель-Эврика-97».

источник: «Крылья Родины» 06/2007.

Однако идея использования поворотных сопел для обеспечения вертикального взлета и посадки у ходит своими корнями в середину 40-х годов, когда в стенах ОКБ-155, возглавляемого главным конструктором А.И. Микояном, в инициативном порядке был разработан проект подобного самолета. Его автором стал Константин Владимирович Пеленберг (Шуликов), работавший в ОКБ со дня его основания.

Стоит отметить, что еще в 1943 г. К.Е. Пеленберг также в инициативном порядке разработал проект истребителя с укороченным взлетом и посадкой. Идея создания подобной машины была вызвана желанием конструктора сократить дистанцию взлета с целью обеспечения боевой работы с фронтовых аэродромов, поврежденных немецкой авиацией.

На рубеже 30-х - 40-х годов многие авиаконструкторы уделяли внимание проблеме сокращения взлетно-посадочной дистанции самолета. Однако в своих проектах они пытались решить ее путем увеличения подъемной силы крыла применяя различные технические новшества, В итоге появились самые разнообразные конструкции, часть из которых дошла до опытных экземпляров. Были построены и проходили испытания бипланы с убирающимся в полете нижним крылом (истребители ИС конструкции В.В. Никитина и В. В. Шевченко) и монопланы с крылом, раздвигающимся в полете (самолеты РК конструкции Г. И. Бакшаева). Кроме того, на испытания поступала самая разнообразная механизация крыла - выдвигающиеся и машущие предкрылки, разного рода закрылки, разрезные крылья и многое другое. Однако существенно сократить дистанцию разбега и пробега эти новшества не могли.

В своем проекте К. В. Пеленберг основное внимание сконцентрировал не на крыле, а на силовой установке. В период 1942-1943 гг. он разработал и тщательно проанализировал несколько схем истребителей, использовавших для сокращения взлета и поездки изменение сектора тяги за счет отклоняемых воздушных винтов. Крыло и оперение в этих случаях лишь помогали достижению основной задачи.

Разработанный в итоге истребитель представлял собой моноплан двухбалочной схемы, имеющий трехколесное шасси с передней опорой. Разнесенные балки соединяли крыло с хвостовым оперением, которое имело цельноповоротный стабилизатор. На балках были расположены основные опоры шасси, Стрелково-пушечное вооружение размещалось в носовой части фюзеляжа.

Силовая установка располагалась и кормовой части фюзеляжа за кабиной пилота. Мощность посредством редуктора и удлиненных валов передавалась спаренным толкающим винтам, имевшим взаимно-противоположное вращение. Последнее исключало реактивный момент и повышало эффективность винтомоторной группы.

На режимах взлета и посадки спаренные винты, при помощи гидравлического привода, можно было поворачивать относительно оси редуктора вниз, создавая тем самым вертикальную подъемную силу. Двухбалочная схема в полной мере способствовала свободному перемещению винтов, при этом в отклоненном положении они незначительно затенялись фюзеляжем и крылом. С приближением к земле или при полете вблизи нее винты должны были образовывать под самолетом область уплотненного воздуха, создающего эффект воздушной подушки. При этом также повышался их кпд.

Естественно, что при повороте винтов от продольной оси вниз возникал пикирующий момент, но он парировался двумя способами. С одной стороны отклонением цельноповоротного стабилизатора, работающего в зоне активного обдува винтов, на отрицательный угол. С другой, - отклонением консоли крыла в плоскости хорды вперед на угол, соответствующий условиям балансировки при данном направлении вектора тяги. С переводом самолета в горизонтальный полет после подъема на безопасную высоту винты разворачивались в исходное положение.

В случае реализации данного проекта, предложенной истребитель мог иметь очень короткую дистанцию разбега, но для вертикального взлета мощности существовавший в то время моторов явно не хватало. Поэтому для подобного проекта с целью сокращения взлетно-посадочных дистанций, а также осуществления взлета и посадки по крутой траектории, близкой к вертикальной, требовался один мотор повышенной мощности или два, работавших синхронно на одни вал.

Разработанный К.Б. Пеленбергом проект истребителя интересен тем, что в нем с большой эффективностью была использована тяга воздушных винтов для создания дополнительной подъемной силы самолету и необычные для того времени средства аэродинамической балансировки - подвижное крыло или, как его сейчас называют крыло изменяемой геометрии, а также управляемый стабилизатор. Интересно отметить, что эти и некоторые другие технические новшества, предложенные конструктором в данном проекте, в значительной мере опередили свое время. Однако в дальнейшее они нашли достойное применение в авиастроении.

Проект истребителя укороченного взлета и посадки так и остался проектом, но он только усилил желание автора создать самолет вертикального взлета и посадки. Константин Владимирович понимал, что возможность вертикального взлета открывала неоценимые тактические возможности для военной авиация. В этом случае самолеты могли бы базироваться на грунтовых аэродромах, используя ограниченные по размерам площадки, и на палубах кораблей. Актуальность зтой проблемы была ясна уже тогда. К тому же с ростом максимальных скоростей полета истребителей, неизбежна росли и их посадочные скорости, что делало посадку сложной и небезопасной, кроме того, увеличивалась потребная длина взлетно-посадочных полос.

По окончании Великой Отечественной войны с появлением в нашей стране трофейных немецких реактивных двигателей ЮМО-004 и БМВ-003 а затем и закупленных у английской фирмы «Роллс-Ройс» двигателей «Дервент-V», «Нин-I» и «Нин-II», удалось, успешно разрешить многие проблемы в отечественном реактивном самолетостроение. Правда и их мощность была еще недостаточна для решения поставленной задачи, но это не останавливало работу авиаконструктора. В это время Константин Владимирович не только работал в ОКБ главного конструктора А.И. Микояна, но и преподавал в Московском авиационном институте.

К разработке истребителя с вертикальным взлетом и посадкой, у которого в качестве силовой установки использовался турбореактивный двигатель (ТРД), К.В. Пеленберг приступил в начале 1946 г. в инициативном порядке и уже к середине года проект машины был в целом завершен. Как и в предшествующем проекте, он выбрал схему с неподвижной силовой установкой, а вертикальный взлет обеспечивал изменяемый вектор тяги.

Особенностью предлагаемой схемы было то, что цилиндрическое сопло реактивного двигателя оканчивалось двумя симметрично расходящимися каналами, в конце которых устанавливались поворотные в вертикальной плоскости насадки.

Существенным преимуществом предложенного устройства являлась простота конструкции, отсутствие необходимости в переделке сопла самого двигателя и сравнительная простота управления. При этом поворот насадков не требовал больший усилий и сложных устройств, как, например, в случае изменения вектора тяги путем поворота всей силовой установки.

Разработанный Константином Владимировичем истребитель представлял собой моноплан с реданной схемой расположения двигателя. В качестве силовой установки должен был послужить наиболее мощный в то время английский ТРД «Нин-II» с тягой 2270 кгс. Подвод воздуха к нему осуществлялся через лобовой воздухозаборник. При компоновке машины одним из основных требований были то, чтобы ось вектора тяги при отклонении насадков проходила вблизи центра тяжести самолета. Насадки в зависимости от режима полета требовалось поворачивать на наивыгоднейшие углы в пределах от 0 до 70°. Наибольшее отклонение сопла соответствовало посадке, которую планировалось осуществлять на максимальном режиме работы двигателя. Изменение вектора тяги также предполагалось использовать и для торможения самолета.

Между тем вследствие размещения силовой установки под углом 10-15° относительно строительной горизонтали истребителя диапазон отклонения насадков от оси двигателя составлял от +15° до -50°. Предложенная конструкция удачно вписывалась в фюзеляж. Соответствующий поворот и наклон плоскости вращения насадков позволял не разносить их друг от друга слишком далеко. В свою очередь это позволило увеличить диаметр каналов - этот довольно критичный параметр был оптимизирован с учетом миделя фюзеляжа с таким расчетом, чтобы каналы вписывались в его габариты.

Технологически оба канала, соединенные с неподвижной частью, вместе с механизмом управления поворотом представляли собой один агрегат, который с помощью фланца присоединялся к цилиндрическому соплу двигателя. Насадки крепились к торцам каналов с помощью опорно-упорных подшипников. В целях, предохранения подвижного соединения от воздействия горячих газов, края насадка перекрывали щель плоскость вращения. Принудительное охлаждение подшипников было организовано за счет забора воздуха из атмосферы.

Для отклонения насадков планировалось использовать гидравлический или электромеханический привод, установленный на неподвижной части сопла, и червячную передачу с зубчатым сектором, закрепленным на насадке. Управление силовым приводом осуществлялось либо летчиком дистанционно, либо автоматически. Равенство углов поворота достигалось одновременным включением приводов. Их управление было синхронизировано, а предельный угол отклонения фиксировал ограничитель. Сопло также было снабжено направляющими лопатками и кожухом, предназначенный для его охлаждения.

Таким образом, газовая струя стала достаточно мощным средством обеспечения вертикального взлета и посадки. Ее использование в качестве посадочного средства для истребителя с тягой двигателя порядка 2000 кгс настолько сокращало площадь крыла, что оно фактически могло быть превращено в орган управления. Существенное сокращение габаритов крыла, которое на больших: числах М, как известно, составляет основное сопротивление самолета, позволяло значительно повысить скорость полета.

Ознакомившись с проектом. А.И. Микоян посоветовал К.В. Пеленбергу зарегистрировать его как изобретение. Соответствующие документы 14 декабря 1946 г. были направлены в бюро по делам изобретательства Министерства авиационной промышленности, В заявке, посланной вместе с пояснительной запиской и чертежами под названием «Поворотное сопло ТРД», автор просил зарегистрировать данное предложение как изобретение «для закрепления приоритета».

Уже в январе 1947 г. состоялось заседание экспертной комиссии при техническом отделе МАП под председательством кандидата технических наук В.П. Горского. В состав комиссии также входили А.Н. Волоков, Б. И. Черановский и Л.С. Каменномостский. В своем решении от 28 января комиссия отметила, что данное предложение в принципе является правильным, и рекомендовала автору продолжать работу в этом направлении. Наряду с этим она отметила, что уменьшение площади крыла нецелесообразно, так как в случае отказа силовой установки, посадка самолета окажется проблематичной.

Вскоре проект самолета получил конструктивную проработку в такой степени, что это дало автору основание для его рассмотрения в ЦАГИ, ЦИАМ, ОКБ завода №300 и других организациях, где проект также получил положительную оценку. В итоге 9 декабря 1950 г. Заявка К.В. Пеленберга была принята к рассмотрению Управлением по изобретениям и открытиям при Государственном комитете по внедрению передовой техники в народное хозяйство. При этом публикацию предлагаемого изобретения запретили.

Конечно, проект еще не охватывал и не мог охватить сразу всех тонкостей, связанных с созданием вертикально взлетающего самолета. Тем более что приходилось работать в одиночку. Но хотя возникало множество технических трудностей и новых проблем, уже тогда стало ясно, что проект реален, что он является началом нового направления в современной авиации.

Одно лишь поворотное сопло не решало всех проблем, возникающих при вертикальном взлете. Как было указано в решении экспертной комиссии МАП,

«...при изменении направления газовой струи будет меняться устойчивость и балансировка самолета, что вызовет затруднения в управлении при взлете и посадке».

Поэтому помимо изменения вектора тяги требовалось решить вопрос стабилизации машины, так как при отсутствии обдува крыла и хвостового оперения воздушным потоком роль стабилизаторов они уже не выполняли.

С целью решения этой задачи Константин Владимирович отработал несколько вариантов стабилизации. Во-первых, неуравновешенность самолета при отклонении вектора тяги в полете можно парировать, изменяя углы атаки стабилизатора. Во-вторых, на малых скоростях полета он предложил использовать дополнительное реактивное устройство (автономное или использующее отвод газов из закомпрессорной части двигателя). Работа над вторым способом была сложнейшей задачей, так как без исследований и продувок в аэродинамической трубе невозможно было судить о поведении самолета при отклоненной газовой струе вблизи земли.

Дело в том, что при возникновении начальных поперечных возмущений вблизи земли быстро нарастают угловые ускорения крыла, которые приводят к критическим углам крена самолета. При ручном управлении поперечной стабилизацией летчик по субъективным причинам не успевает вовремя среагировать на появление начального крена. В результате запаздывания ввода управления, а также определенной инерционности системы ручное управление не может гарантировать быстрого и надежного восстановления нарушенной поперечной балансировки. Кроме того, газовый поток, идущий от реактивного двигателя вниз, захватывая сопредельные массы воздуха, вызывает перетекание воздуха с верхней поверхности крыла к нижней, отчего возрастает давление сверху крыла и уменьшается под ним. Это снижает подъемную силу крыла, ухудшает демпфирование и затрудняет стабилизацию самолета по крену. Поэтому, в частности, к управлению креном требовалось вдвое втрое большая чувствительность, чем к управлению по тангажу.

В связи с этим в 1953 г. К.В. Пеленберг разработал систему поперечной стабилизации для своего проекта истребителя вертикального взлета и посадки. Ее особенность заключалась в применении на самолете двух гиростабилизаторов крена, которые размещались на крыле (по одному в каждой консоли) на максимальном удалении от продольной оси машины. Для их работы использовалась часть энергии газовой струи ТРД. Система вводилась в действие с помощью гироскопов, являющихся датчиками стабилизированного положения самолета по крену и одновременно распределителями направления восстанавливающих реактивных сил.

При крене самолета гиростабилизаторы создавали два равных реактивных момента, приложенных к консолям, и действующих в сторону, обратную крену, С возрастанием крена самолета восстанавливающие моменты увеличивались и достигали максимального значения при достижении предельно допустимого угла крена по условиям безопасности. Такая система имела преимущество в том, что вводилась в действие автоматически, без участия летчика и без промежуточных связей, была безинерционной, обладала высокой чувствительностью и постоянной готовностью к работе, а также создавала условия для аэродинамического демпфирования крыла.

Гирогазостабилизаторы вводились в действие на взлетно-посадочных режимах одновременно с поворотом основных сопел ТРД и переводом двигателей на вертикальную тягу. В целях стабилизации самолета по всем трем осям в этот момент также вводилась в работу система стабилизации по тангажу. Для включения стабилизаторов крена летчик открывал заслонки, расположенные в эатурбинной части реактивного двигателя. Часть газового потока, имевшего в этом месте скорость около 450 м/с, устремлялась в газопровод, а откуда в гироблок, который направлял его в сторону, нужную для восстания крена. При открытии заслонок автоматически открывались верхние и нижние щитки, закрывавшие вырезы в крыле.

В том случае, если крыло самолета занимало строго горизонтальное положение относительно продольной и поперечной осей, верхние и нижние окна правого и левого гироблоков были открыты на половину своей величины. Газовые потоки выходили с равной скоростью вверх и вниз, создавая равные реактивные силы. Вместе с тем истечение газа из гироблока вверх препятствовало перетеканию воздуха с верхней поверхности крыла к нижней, а, следовательно, уменьшалось разрежение над крылом при отклонении вектора тяги двигателя.

При появлении крена заслонка гирогазостэбилизатора на опустившейся консоли крыла уменьшала выход газа вверх и увеличивала выход газа вниз, а на поднятой консоли происходило обратное. В результате на опустившейся консоли возрастала реактивная сила, направленная вверх, и создавался восстанавливающий момент. На поднявшейся консоли крыла наоборот увеличивалась реактивная сила, действующая вниз, и возникал равный восстанавливающий момент, действующий в ту же сторону. При крене, близком к предельно безопасному, заслонки гироблоков открывались полностью - на опущенной консоли для истечения газа вниз, а на поднятой для истечения газа вверх, вследствие чего возникало два равных момента, создающих суммарный восстанавливающий.

Основную часть разработанного стабилизатора составлял гироскопический блок. Его передняя полуось жестко крепилась к внешней коробкег а задняя - к приемнику газа. Полуоси обеспечивали гироблоку свободный поворот относительно осиг которую при монтаже стабилизатора крена в крыле требовалось располагать строго параллельно продольной оси самолета. В плоскости соединения газоприемника с гироблоком имелось фигурное окно, частично закрытое снизу и сверху заслонкой. В этой плоскости гироблок и приемник подходили друг к другу с минимальным зазором, обеспечивающим свободное вращение гироблока. Во избежание лишней утечки газа плоскость стыковки имела лабиринтное уплотнение.

В приемнике располагался механизм распределения газа. Его роль заключалась в том, чтобы направлять газовый поток из магистрали в верхнюю или нижнюю камеры гироблока, который откуда затем истекал наружу через окна между лопатками дисков гироблока. В зависимости от того, в какую сторону поворачивался блок, заслонка закрывала либо верхнее окно, либо нижнее, перепуская газ из магистрали в одну из камер. При работе гироскопа блок постоянно сохранял горизонтальное положение, а поворот заслонки и перепуск газа в камеры происходил в результате поворота приемника газа относительно поперечной оси, вызванного наклоном крыла. Чем больше был угол крена, тем больше открывалось одно окно гироблока и закрывалось другое.

Гироблок устанавливался в жесткую коробку, на которой с помощью шарниров закреплялись две пары щитков, закрывавших сверху и снизу вырезы в крыле. В закрытом положении щитки плотно прилегали к планкам и остальной поверхности крыла, не нарушая его контура. Их также открывал летчик одновременно с газовой заслонкой реактивного двигателя.

Гиростабилизаторы монтировались в консолях крыла с таким расчетом, чтобы плоскости гироскопов лежали в плоскости продольной и поперечной осей самолета. Для самолетов сравнительно небольших размеров, которые могут иметь значительные углы колебаний по тангажу, во избежание явления прецессии гироскопов в конструкцию предполагалось ввести параллелограмм ную связь между поперечными осями правого и левого гироблоков для их взаимного удержания.

По расчетам, поперечная стабилизация вертикального взлетающего истребителя массой 8000 кг при тяговооруженности самолета, равной единице, и отборе от ТРД мощности в размере 3-4%, могла быть обеспечена гиростабилизаторами, удаленными от продольной оси на 2,25 м. При этом достаточно было их диаметра в 330 мм, высоты - 220 мм, длины внешней коробки - 350 мм, ширины внутренней коробки - 420 мм, диаметра газопровода -142 мм, расстояний меэеду осями блока и газопровода - 295 мм. Подобные крыльевые установки могли создать восстанавливающие моменты величиной 100 кгм каждый при угле крена 10°, и 220 кгм -при угле крена 25-30°.

Однако и этому проекту истребителя вертикального взлета и посадки в то время не суждено было осуществиться - он также намного опередил технические возможности того времени. Да и официальные круги отнеслись к нему весьма скептически. Поскольку в СССР возведенная в абсолют плановая экономика подразумевала, по-видимому, и плановые изобретения, свободных оборотных средств в конструкторских бюро для собственных масштабных НИОКР всегда не хватало. Таким образом, инициативный проект отечественного самолета вертикального взлета и поездки и в дальнейшем так и остался на бумаге.

Между тем в Великобритании к идее разработки реактивного самолета вертикального взлета и поездки (СВВП) отнеслись более серьезно. В 1957 г. на фирме «Хаукер Сиддли» в инициативном порядке приступили к разработке подобного самолета, И хотя там также не было опыта создания машин такого класса, спустя всего три года экспериментальный истребитель Р. 1127 «Кестрел», поднялся в воздух. А еще через шесть лет на его основе построили опытный штурмовик «Харриер» - прототип одноименных машин, ныне принятых на вооружение не только английских королевских ВВС но и других стран мира.

В Советском Союзе пожалуй только в ЛИИ на практике изучали возможность создания реактивного самолета вертикального взлета и посадки. В 1958 г. группа, под руководством A.H. Рафаэлянца, разработала и построила экспериментальный аппарат, получивший название «Турболета».

Его полеты доказали принципиальную возможность создания самолета со струйным управлением на режимах вертикального взлета, виеения и посадки, а также при переходе к горизонтальному полету. Однако идея создания самолета вертикального взлета и посадки и к этому времени еще не овладела умами официальных властей, хотя в «портфеле» отечественных конструкторов был и проект подобного самолета, и опыт, накопленный при испытаниях «Турболета».

Только в конце 1960 г., когда самолет Р. 1127 «Кестрел»уже летал, а также появились первые обстоятельные публикации о немг официальные круги словно «прорвало». В ЦК КПСС и Совете Министров СССР задумались всерьез и решили в очередной раз «догнать и перегнать загнивающий Запад». В итоге после почти годовой переписки между всеми заинтересованными организациями работы по проектированию и постройке самолета вертикального взлета и посадки на основании их совместного Постановления от 30 октября 1961 г. поручили ОКБ-115 главного конструктора А.С. Яковлева. Разработка силовой установки была поручена ОКБ-300 главного конструктора С.К. Туманского. Правда стоит отметить, что еще в 1959 г. заместителем Председателя Совета Министров СССР Д.Ф. Устиновым, председателем Государственного комитн-а по авиационной технике П.В. Дементьевым и главнокомандующим ВВС СА К,А. Вершининым был подготовлен проект Постановления, в котором создание экспериментального истребителя с вертикальным взлетом и посадкой планировали поручить ОКБ главного конструктора Г.М. Бернева.

Осенью 1962 г. сборочный цех покинул первый из трех опытных экземпляров самолета, получившего название Як-Зб, предназначенный для лабораторных стендовых испытаний, 9 января 1963 г. летчик-испытатель Ю.А. Гарнаев выполнил на втором экземпляре Як-З6 первое висение на привязи,а 23 июня - свободное. Входе испытаний Ю.А. Гарнаева сменил летчик-испытатель В.Г. Мухин, который 24 марта 1966 г. выполнил первый полете вертикальным взлетом и посадкой на третьей опытной машине. В качестве силовой установки Як-Зб были использованы два турбореактивных двигателя Р-27-300, оснащенные поворотными сопловыми насадками. В дальнейшем опыт постройки и испытания экспериментального самолета Як-36 послужил основой для создания боевого СВВП Як-38 (Як-ЗбМ), который был освоен в серийном производстве и состоял на вооружение авиации ВМФ.

Между тем, 29 августа 1964 г. (спустя 18 лет!) Государственный комитет по делам изобретений и открытий выдал К.В. Шуликову (Пеленбергу) авторское свидетельство за №166244 на изобретение поворотного сопла реактивного двигателя с приоритетом от 18 декабря 1946 г. Однако в это время СССР не являлся членом международной организации по вопросам изобретений и открытий, а потому данный проект не мог получить всемирного признания, так как действие авторского права распространялось только территорию СССР. К этому времени конструкция поворотного сопла нашла практическое применение в авиатехнике, а идея вертикально взлетающего самолета получала широкое распространение в мировой авиации. К примеру, вышеупомянутый английский Р.1127 «Кестрел» был оснащен турбореактивным двигателем «Пегас» с четырьмя поворотными соплами.

В октябре 1968 г. П. О. Сухой, в чьем ОКБ к этому времени работал Константин Владимирович, направил С. К. Туманскому ходатайство о выплате автору вознаграждения, так как возглавляемое последним предприятие освоило серийный выпуск реактивных двигателей с сопловым устройством, сделанным по предложенной К.В. Шуликовым схеме. Как отметил Павел Осипович в своем обращении, по своему техническому значению данное изобретение являлось одним из самых крупных, что были сделаны в области авиационной техники.

А 16 мая 1969 г. обращение П. О. Сухого поддержал А. А. Микулин, который подчеркнул, что изобретение К.В. Шуликова было им рассмотрено еще в 1947 г, и «расценено как новое, интересное техническое решение, обещающее в будущем реальную перспективу использования тяги двигателя для облегчения взлетно-посадочных режимов самолетов». Кроме того, к этому времени по проекту СВВП 1946 года были получены положительные заключения ЦИАМ (№09-05 от 12 апреля 1963 г. за подписью В.В. Яковлевского), ЦАГИ (№4508-49 от 16 января 1966 г. за подписью Г.С. Бюшгенса), технического совета ОКБ-424, а также решение БРИЗа МАП (от 22 июля 1968 г.).

Ходатайство о выплате вознаграждения за изобретение поворотного сопла рассмотрели на состоявшемся 10 октября 1969 г. заседании технического совета ОКБ-300. В ходе обсуждения отмечалось, что предложенная К.В. Шуликовым схема поворотного сопла впервые была внедрена в СССР на двигателе Р-27-300 (изд. 27), то есть ее использование позволило создать первую отечественную конструкцию такого класса. Кроме того, эта схема также получила развитие три разработке двигателя P-27B-300 (изд. 49). В подтверждении этого техсовету 0КБ-ЗО0 был представлен акт о внедрении изобретения по авторскому свидетельству №166244, который был составлен начальником ОКБ М.И. Марковым и ответственным уполномоченным БРИЗ ОКБ И.И. Мотиным, В акте отмечалось, что

«согласно предложению автора выпущены чертежи поворотного сопла № 2716880, 2716881, 2716950, 2716951 и №491600010, сущность которых полностью соответствует формуле изобретения авторского свидетельства №166244».

Так как созданные по данной схеме двигатели, являлись новым перспективным направлением в развитии техники, авторское вознаграждение было определено в размере 5000 рублей. Таким образом, технический совет ОКБ-300 признал, что работа К.В. Шуликова легла в основу создания первого отечественного самолета с вертикальным взлетом и посадкой.

Учитывая это, научно-технический совет лри Техническом управлении МАП под председательством ИТ. Загайнова в октябре 1969 г. счел правомерным

«признать приоритет в технической разработке проекта первого вертикально взлетающего самолета за отечественной авиационной техникой».

Исходя из большого технического значения и перспектив, которое имело данное изобретение, предвосхитившее появление авиации вертикального взлета и посадки на много лет вперед, и вытекающее из этого первенство отечественной авиации в развитие этой области техники, научно-технический совет оценил его, как техническое усовершенствование, близкое по своему значению к техническому открытию, и рекомендовал выплатить автору причитающееся вознаграждение.

Такова краткая история самого первого в мире проекта вертикально взлетающего самолета. И хотя детище выдающегося инженера и увлеченного техническим замыслом конструктора К.В. Шуликова в Советском Союзе не нашло своего воплощения в металле, это не умаляет прав автора и отечественной авиационной науки техники на приоритет в создании авиации вертикального взлета.

При подготовке публикации использованы документальные материалы, любезно предоставленные К.В. Шуликовым из личного архива, а также документы Российского государственного архива экономики.

Биографическая справка

ШУЛИКОВ (ПЕЛЕНБЕРГ) Константин Владимирович

Константин Владимирович Шуликов (Пеленберг) родился 2 декабря 1911 г, в г. Пскове в семье военнослужащего. В 1939 г. он с отличием окончил самолетостроительный факультет Московского авиационного института с присвоением квалификации инженера-механика. Свою практическую деятельность в авиационной промышленности К.В. Шуликов начал в 1937 г. совмещая работу с учебой в институте. Будучи сотрудником ОКБ главного конструктора Н.Н. Поликарпова он прошел путь от инженера-конструктора до начальника сектора крыла КБ-1. Участвовал в проектировании и постройке истребителей И-153 «Чайка» и И-180.

С декабря 1939 по 1951 год К.В. Шуликов работал в ОКБ главного конструктора А,И. Микояна, где принимал активное участие в разработке и постройке истребителей МиГ-1, МиГ-3, И-250, И-270, МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17, экспериментального МиГ-8 «Утка» и других самолетов. Весной 1941 г. он был командирован в составе бригады завода №1 им. Авиахима в распоряжение ВВС Западного Особого и Прибалтийского Особого военных округов для оказания помощи летно-техническому составу строевых частей в освоении истребителей МиГ-1 и МиГ-3. В задачу бригады также входило устранение выявленных при эксплуатации недостатков и проведение доработки материальной части по бюллетеням завода-изготовителя. В годы Великой Отечественной войны Константин Владимирович принимал участие в восстановительном ремонте истребителей МиГ-3, состоящих на вооружении авиационных полков ВВС Западного фронта и 6 ИАК ПВО г. Москвы. В 1943 г. им была разработана технология изготовления мягких топливных баков.

Параллельно с работой в ОКБ-155 в период с 1943 по 1951 год К. В. Шуликов по совместительству вел большую преподавательскую работу в МАИ, где являлся членом кафедры «Конструкция самолетов». Им было прочитано около 600 часов лекций по конструкции самолетов для студентов 5-го курса, он также был руководителем дипломных проектов, рецензентом и принимал участие в разработке методических пособий для студентов и дипломников.

В 1951 г. в соответствии с приказом МАП Константин Владимирович был переведен на работу в Авиастройспецтрест №5, а в 1955 г. - в распоряжение ОКБ-424 завода №81 МАП. В 1959 г. он перешел в ОКБ генерального конструктора С .А. Лавочкина, где руководил работами по разработке и организации пункта автоматического наведения ракетной системы «Даль» на полигоне Сарышаган в районе озера Балхаш. С 1968 г. К.В. Шуликов продолжил свою трудовую деятельность в ОКБ генерального конструктора П.О. Сухого. Он являлся активным участником разработки и постройки сверхзвукового самолета-ракетоносца Т-4.

С 1976 г. по 2003 г. Константин Владимирович работал в Научно-производственном объединении «Молния» возглавляемом Г. Е.Лозино-Лозинским. Он принимал участие в проектировании и создании многоразового космического корабля «Буран», его аналога и экспериментальных образцов. Многие предложенные им технические, решения были приняты к разработке и производству.

К.В. Шуликову принадлежит ряд научных работ и более 30 изобретений в области авиации и космонавтики. При его участии (совместное ЦАГИ, ЦНИИ-30 МО, НИИ-2 МАП) выполнены НИР по «Исследованию авиационно-космического комплекса воздушного старта ракет», в том числе «Исследование облика самолета-разгонщика изделия «100» В.Н. Челомея на базе сверхзвукового самолета Т-4». Им разработаны проект самолета вертикального взлета и посадки, проекты различных систем в области стабилизации и управляемости самолетов, проект стабилизирующей платформы высотной астрономической станции Академии Наук СССР для подъема в стратосферу крупного телескопа массой 7,5 тонн, проект надувного трапа для работы кocмoнавтов в открытом космосе и другие.

Ладога-9 УВ

В последнее время им разработаны проекты двухмоторных многоцелевых самолетов-амфибий «Ладога-бА» на б мест и «Ладога-9И» на 9-11 мест. В 1997 г. проект самолета-амфибии «Ладога-бА» был удостоен «Золотой медали» на всемирной выставке «Брюссель-Эврика-97».

источник: «Крылья Родины» 06/2007.

“ошибочно идентифицировав” советские и американские корабли как вьетнамские фрегаты, выпустили по ним 8 противокорабельных крылатых ракет SY-2F.

“ошибочно идентифицировав” советские и американские корабли как вьетнамские фрегаты, выпустили по ним 8 противокорабельных крылатых ракет SY-2F.